Articolo

Scrittori africani in cima al mondo

Anno XXI, n. 2 Novembre 2021 - di Pier Maria Mazzola

È stagione di raccolto per la narrativa africana. Questo autunno sono stati assegnati ad autori originari del continente i maggiori premi letterari di tre delle quattro lingue internazionali retaggio della colonizzazione: alla mozambicana Paulina Chiziane è andato, per l’insieme della sua opera, il Camões; a Damon Galgut, sudafricano bianco, il Booker Prize per La promessa (in italiano per le Edizioni e/o); e Mohamed Mbougar Sarr, 31 anni, senegalese, è il primo africano a riportare il Goncourt per La plus secrète mémoire des hommes, una coedizione franco-senegalese (prossimamente in italiano grazie a e/o).

Dopo il portoghese, l’inglese e il francese, all’appello mancherebbe solo l’arabo: ma risale appena al 2020 il conferimento dell’International Prize for Arab Fiction a un algerino, Abdelouahab Aissaoui. (Ci sarebbe poi lo spagnolo, ma la Guinea Equatoriale, dove quello di Cervantes è idioma ufficiale, è solo una briciola nel vasto mondo ispanico). E, sopra tutti, c’è il Nobel 2021.

Fino al 7 ottobre, giorno dell’annuncio del vincitore, Abdulrazak Gurnah era, per i più, un carneade. Anche nel mondo delle lettere. Anche, in parte, in casa africana, come testimoniano le reazioni di alcuni dei cento scrittori d’Africa interpellati dal blog specializzato Brittle Paper. Il sottoscritto ebbe l’occasione di leggere Paradise alla sua uscita in italiano, nel 2007 (La nave di Teseo lo riediterà a breve e farà seguire altri titoli di Gurnah): tanti dettagli del romanzo, da allora, sono evaporati dalla memoria, ma rimane il ricordo di una lettura importante e piacevole.

L’autore – nativo di Zanzibar, yemenita per parte di padre, esule in Inghilterra dall’età di 18 anni a seguito della “caccia all’arabo” contestuale all’unificazione con il Tanganica (donde l’attuale Tanzania) – era forse più noto, a molti, come critico letterario (curò due importanti volumi come Essays on African Writing) e in particolare per la sua conoscenza, oltre che di Salman Rushdie, dell’opera del keniano Ngugi wa Thiong’o, eterno Nobel mancato, e dei nigeriani Chinua Achebe e Wole Soyinka. Mostri sacri di cui, all’occorrenza, evidenzia anche i limiti. Senza, però, dichiarazioni fracassanti. È sorprendente quante volte ricorra, nella succitata pagina del Brittle Paper, l’aggettivo «quieto». «È una tranquilla forza della natura», le sue opere sono pervase di una «tranquilla sovversività», ecc. E c’è chi, senza giri di parole, lo definisce «umile» – quasi a sottolineare un tratto non così comune nel mondo degli scrittori.

Questa peculiarità personale ispira una domanda: il suo sarà anche uno sguardo letterario sull’Africa diverso, per esempio rispetto a Soyinka, per limitarci all’unico altro Nobel nero e africano? La motivazione del premio a Gurnah offre una pista: «… per la sua penetrazione intransigente e compassionevole degli effetti del colonialismo e del destino del rifugiato nel divario tra culture e continenti». Anche Soyinka ha conosciuto, in età matura, l’esilio, e l’Africa che racconta è quasi sempre segnata, in un modo o nell’altro, dal colonialismo. Nella sua opera, però, di drammaturgo e di poeta ancor prima che di romanziere prevale uno sguardo africano “dal di dentro”, muovendosi egli preferibilmente tra i miti e la cultura yoruba profonda e le pagine di storia del suo paese, di cui è stato anche protagonista nonché vittima.

Quella di Gurnah è, a motivo della sua stessa biografia, un’Africa dove s’intrecciano storie e protagonisti in movimento, dentro e fuori il continente (particolarmente in Tanzania e Inghilterra), dove il colonialismo è nettamente denunciato ma senza riproporre, in sua vece, un passato o una cultura di un’età dell’oro. Le contraddizioni, gli abusi di potere, le discriminazioni sono presenti sempre e ovunque, anche tra la gente comune, frammisti ai valori, agli slanci, alle figure esemplari. «L’Africa di Ngugi e Achebe – ha confessato Gurnah intervistato dall’autore di una tesi universitaria sulla sua opera – è un’Africa in cui spesso non ritrovo le persone che io conosco, lo stress che esse provano e le idee che hanno su di sé e sul mondo». Di lui ha detto un professore di studi postcoloniali, David Callahan: «Il suo non è un mondo semplicista in cui gli africani sono sempre vittime e gli europei sempre malvagi. È uno scrittore saggio e indipendente». E il giornalista angolano Sousa Jamba: «I suoi protagonisti sono [spesso] africani in Occidente, fisicamente lontani dalle loro radici ma intensamente legati a esse intellettualmente. Abdulrazak Gurnah ritrae quell’irrequietudine che viene dall’ansia di tentare di appartenere alla società occidentale mentre si nutre una relazione, talora conflittuale, con certi segmenti della terra natale».

Un ulteriore approccio all’Africa, che sarei tentato di chiamare postmoderno, è quello di Mbougar Sarr, che giocando con vari registri di scrittura incentra La plus secrète mémoire des hommes sulla ricerca della verità riguardante un misterioso autore africano e il suo unico romanzo, edito negli anni Trenta. La figura che lo scrittore ha in mente è quella di Yambo Ouologuem (anche se dati e date non corrispondono al suo romanziere immaginario) e del suo Dovere di violenza, opera uscita nel 1968. Da uno spunto di questo tipo Mbougar Sarr ha saputo costruire un meta-romanzo nient’affatto libresco, la cui geografia si estende fuori dell’Africa, in quello che è stato definito un «romanzo mondo». L’Africa ha preso il largo…

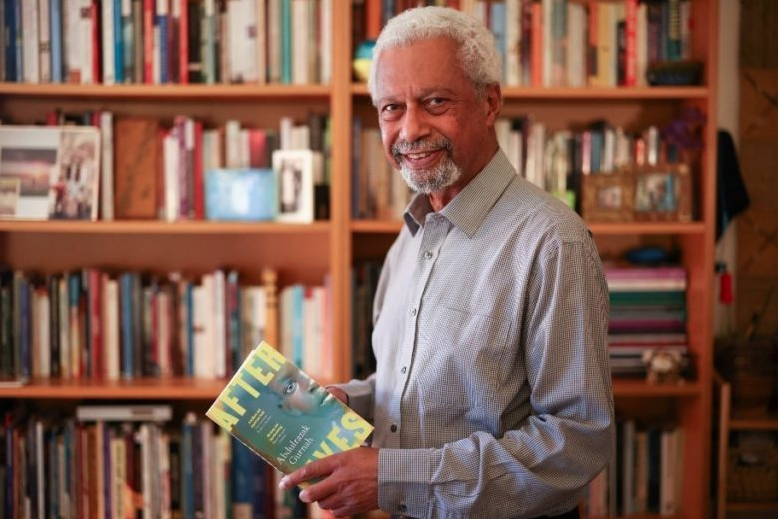

Nella foto: Abdulrazak Gurnah

Credits: Henry Nicholls – Reuters

Pier Maria Mazzola, direttore responsabile del bimestrale Africa.