Articolo

Poi abbiamo visto un’altra storia

Anno XXII, n. 2 Novembre 2022 - di Pietro Veronese

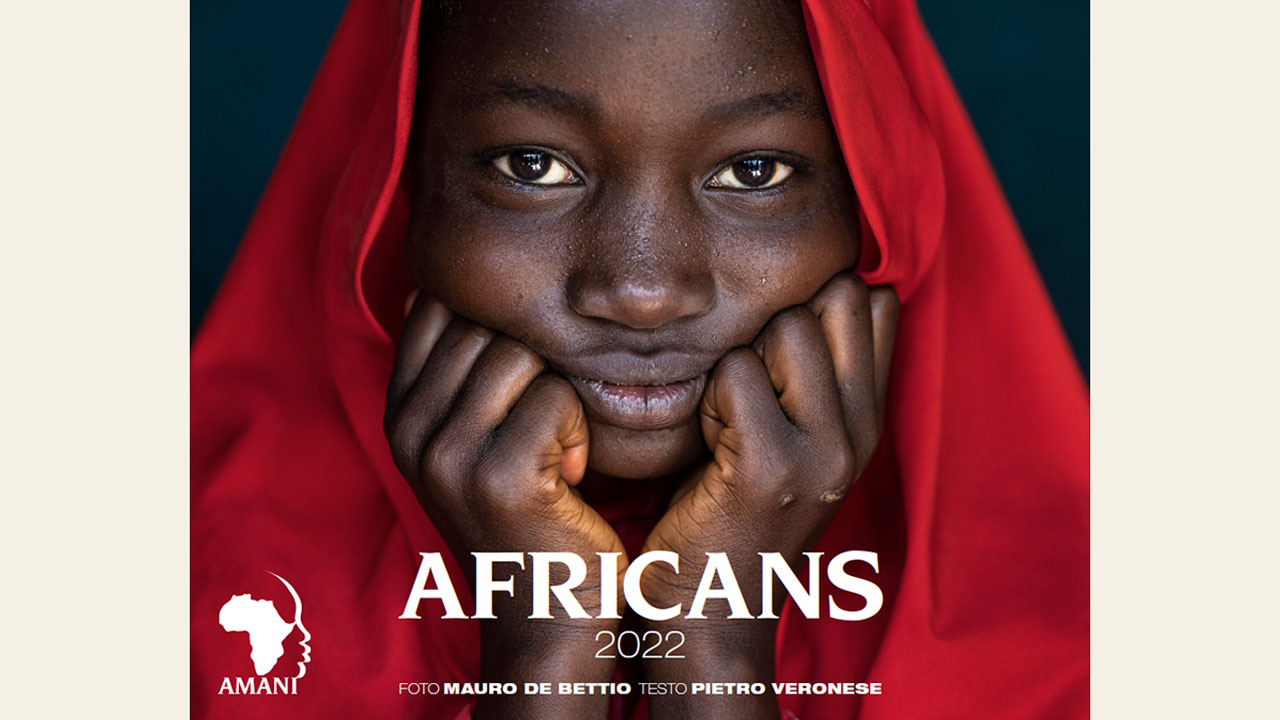

Gli africani ritratti nelle foto di Mauro De Bettio ci invitano a guardare noi stessi.

L’ultimo lascito del secolo coloniale è stato il suo sguardo. Passato il tempo del dominio, della prepotenza armata, della sistemica appropriazione di confini, destini, risorse naturali, a lungo è rimasto un modo di guardare che a tutto questo si accompagnava. Funzionale a un senso di superiorità che non aveva fondamento alcuno, se non nella giustificazione a posteriori della violenza fatta a un continente intero. Uno sguardo che era solo la ricerca di un alibi.

Per la mia generazione, gli africani erano delle foto in bianco e nero che li ritraevano con tutti gli attributi tribali, sulla soglia di una capanna o ai piedi di un baobab. Quello ci veniva mostrato e quello vedevamo: non le formidabili personalità dei leader politici dell’epoca, non la straordinaria scena musicale, non la manodopera industriale che estraeva l’oro da profonde gallerie e caricava nelle stive dei mercantili il bottino della grande rapina pre e post indipendenze. Fotografie da entomologo, più che da antropologo, che già nella loro modalità tradivano il dubbio di appartenere davvero alla stessa specie umana.

Non saprei dire quando questo ha cominciato a cambiare. Forse con il fotogiornalismo, inteso come testimonianza non di un evento esterno, bensì di una realtà interiore, di uno sguardo. Con le indipendenze, gli ex colonizzatori riconoscono finalmente la presenza dell’Africa nella storia. Il suo diritto ad averne una, di storia. Le immagini di Lumumba trascinato al supplizio, del massacro di Sharpeville, delle sofferenze del Biafra cancellano per sempre il pregiudizio di Hegel. «Per Africa», aveva lasciato scritto il grande filosofo tedesco, «intendiamo quel mondo privo di storia, chiuso, che è ancora del tutto prigioniero nello spirito naturale». Certo, 150 anni dopo quelle righe, lo sguardo è ancora carico di pregiudizio: è come se considerasse la storia un dono della civiltà dell’uomo bianco all’Africa primordiale, come i vaccini, come la ferrovia. Eppure, per la prima volta, ritrae gli africani come soggetti del proprio destino, anche se – nelle convulsioni della Guerra fredda, e nella morsa neocoloniale – è un destino di dolore e di sangue. (Negli stessi anni, scattava le sue fotografie il maestro maliano Malick Sidibé: i ballerini, i bagnanti, i boxeur, le ragazze in pantaloni, le coppie in motocicletta. Tutta un’altra storia, un’Africa che osava guardare se stessa sorridendo, e si piaceva).

In parallelo e insieme alla testimonianza fotografica, due generazioni di giornalisti si sono sforzati di contribuire a questo cambiamento di sguardo. Lo hanno fatto cercando di liberare la propria osservazione dai preconcetti delle generazioni precedenti. Determinati a vedere negli africani uomini e donne di pari dignità e diritti; a mettersi in ascolto con la mente aperta; a colmare la distanza creata dalla diversità e dall’ignoranza con un racconto fatto di attenzione, studio, curiosità, rispetto. Certo, non tutti siamo stati partecipi di questa disposizione d’animo. Abbiamo avuto anche direttori che esigevano il ricorso all’esotismo più che all’intelligenza e colleghi nostalgici del primato dell’uomo bianco. Ma direi minoritari, o residuali.

Se poi questo lavoro abbia dato frutto, ognuno è libero di valutare. Purtroppo la sensazione, oggi, è quella di un ritiro, un regresso. Osservando i media, e fatte salve le luminose eccezioni, si deve constatare una desolante perdita di interesse, attenzione, conoscenza. Nel frattempo, tuttavia, tutto è cambiato. Tra la fine del secolo scorso e l’inizio di quello presente, forze potenti hanno profondamente modificato l’Africa, la sua relazione col resto del mondo, le sue prospettive future. E insieme a tutto questo, di necessità, il punto di vista di chi la osserva. Una veemente e diffusa crescita economica, che solo due successive crisi finanziarie globali, poi la pandemia e le devastazioni portate dal cambiamento climatico sono riuscite a piegare. L’avvento della presenza commerciale e diplomatica cinese, e sulla scia della Cina, l’India, la Turchia, in parte la Russia. Il parallelo, relativo ridimensionarsi dell’influenza europea, delle sue merci, delle sue armi, del suo passato e della sua egemonia. La grande migrazione, ormai in atto da un quarto di secolo, che ha portato l’Africa a casa nostra. Dietro questi vistosi fenomeni, un’instancabile crescita demografica, destinata per ineluttabile forza di numeri a rendere nei prossimi decenni dominante la presenza africana sul nostro pianeta.

E poi, anche in termini di sguardi la questione è diventata totalmente diversa. Perché gli sguardi adesso sono due.

Nel 2005, lo scrittore keniano Binyavanga Wainaina (1971-2019) pubblicò sulla rivista “Granta” il suo breve intervento intitolato Come scrivere d’Africa. Quel testo, divenuto presto celeberrimo, è una satira feroce dello sguardo europeo e occidentale sul continente. Un elenco spietato di pregiudizi e luoghi comuni, capace di mettere a disagio chiunque di Africa scriva. A leggerle e rileggerle, le sarcastiche parole di Wainaina ci rivelano due cose.

In primo luogo, un certo modo di guardare all’Africa dev’essere abbandonato, presto e per sempre. Non è più accettabile, può essere accolto da chi ne è l’oggetto soltanto con irritazione, con derisione: siamo avvisati.

La seconda, capitale rivelazione è che se non ci pensiamo da noi, non per questo saremo al riparo: qualcun altro ce lo ricorderà. Perché mentre noi guardiamo, qualcun altro sta guardando noi, dritto negli occhi. Osserva, valuta, saggia. Sguardi incrociati s’incontrano. È questa la grande rivoluzione, nei rapporti tra l’Africa e noi. Adesso siamo noi, i guardati. Con gli occhi, certo; ma anche con la mente, con lo studio, con la memoria.

Ecco dunque le bellissime foto di Mauro De Bettio. Ritraggono africani che ci guardano. Che stupiscano con una iena tenuta al guinzaglio, ostentino l’eleganza di un gentiluomo di periferia, affermino la bellezza del più signorile dei portamenti, rivelino la fatica di una contadina alla fine di una giornata di lavoro, o semplicemente mostrino uno sguardo fisso sull’obiettivo, il tema che le accomuna rimane nascosto, ma non segreto: il vero oggetto di queste fotografie siamo noi.

Pietro Veronese, giornalista e socio di Amani, segue da trent'anni le vicende africane.